獅子舞のふるさと四日市

~江戸の人たちは、獅子舞の源流を伊勢の「阿倉川」だと考えていた~

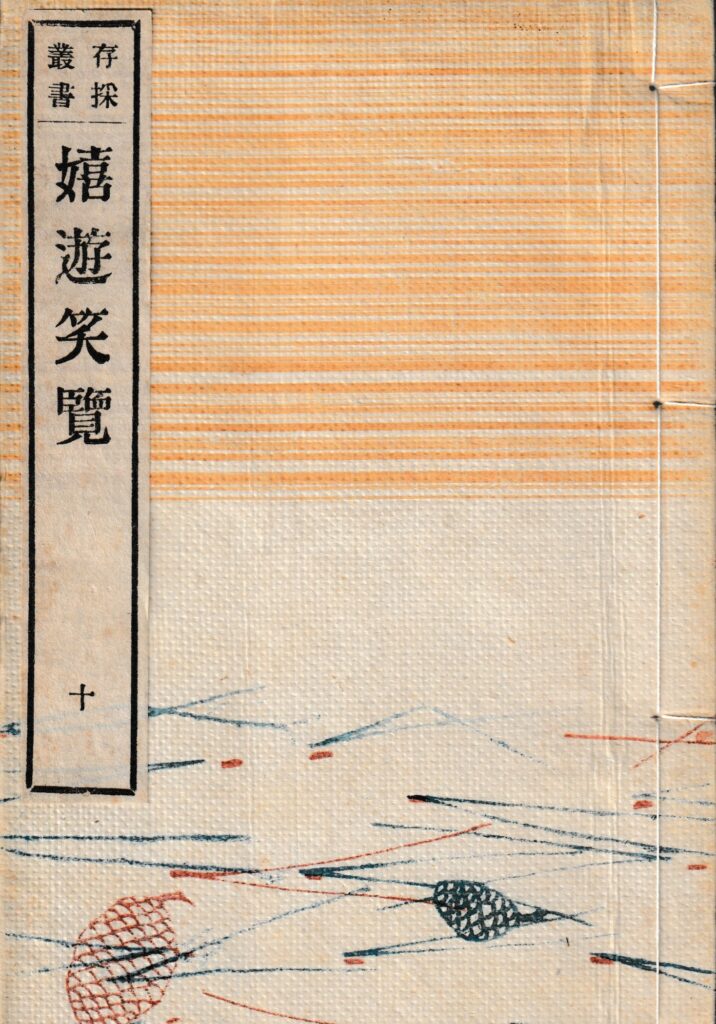

江戸時代に発刊された当時の百科事典とも謂われる「嬉遊笑覧(文政12年 (1829年) 刊)」に、「獅子舞は伊勢の吾鞍川(現在の四日市市阿倉川)より出るを学びて諸州に大神楽あり、獅子舞はもと舞楽なるを田楽にとり、神事に用ひたり。大神楽とは伊勢に大々神楽といふをあれば、それによりて名付たる歟。また代神楽とも書けるは代参り代垢離などの意にあらむ」と記載されています。(※歟:かや)

当時の江戸の人々は、獅子舞は四日市の阿倉川に本拠があった伊勢大神楽がもとになり、各地に広まっていったと考えていたようです。(原文読み下しのために句読点、注釈を付加しています。)

現在では、国の重要無形民俗文化財に指定されている伊勢大神楽は、桑名市太夫村を本拠にして、複数の組が今も1年を通して西日本各地を巡行して獅子舞を披露しています。

今回の大四日市まつりでは、一般社団法人・伊勢大神楽講社山本勘太夫組が、阿倉川流伊勢大神楽を偲んでその妙技を披露していただきます。

一般社団法人伊勢大神楽講社 山本勘太夫社中

一般社団法人伊勢大神楽講社 山本勘太夫社中

伊勢大神楽は、お伊勢参りが諸民の娯楽として親しまれた江戸期より、神宮へ参拝できない遠方に住まう人々のため、全国の村々へ神札を届け、代理参拝の神楽を舞う日本固有の古典芸能です。

伊勢大神楽講社国指定重要無形文化財の指定を受けており、日本に一団体しかない専従の神楽師集団で、450年以上の歴史を持ち現代でも一年を通じ地方への旅を続けています。

獅子神楽に加え賑やかな萬斎(漫才)や放下芸など、厳かな中にも大衆娯楽として庶民に親しまれた江戸期の伊勢の風俗を今に伝える伊勢大神楽はかつてのお伊勢参りの姿を現代に遺す”歩く重要文化財”と表されています。

地元での本祭や活動の日

【活動期間】例年1月1日から12月25日まで

【場所】三重・滋賀・和歌山・大阪・京都・福井・兵庫・岡山・鳥取・島根にて各町の催事・祭事に合わせて地方巡行

※三重県下

・伊勢市 :4月14日 内宮参集殿能舞台神楽奉納 ・桑名市 :12月24日 増田神社総舞