令和7年度 特別企画「獅子舞総揃い」と「四日市の獅子舞」

今年は「獅子舞」をテーマとした特別企画を実施いたします!!

本市に多く受け継がれる各地区の獅子舞を知っていただくとともに、獅子舞の迫力をお楽しみください!!

獅子舞「総揃い」

今年は、市内各地で受け継がれている獅子舞のうち、16団体が三滝通りに一堂に会します!大四日市まつりで獅子舞がこのように集結するのは初めてです!各団体のPRを実施するとともに、「伊勢大神楽講社」による記念の舞の披露も予定していますので、ぜひお越しください!

また、郷土の文化財民踊と獅子舞についても、会場を増やして盛大に開催しますので、こちらもぜひご覧ください!!

日時:令和7年8月2日(土) 19:00~19:30

会場:三滝通り 交差点会場

【出演団体】(16団体)

・中部地区:新正町獅子保存会、浜田舞獅子保存会、南浜田舞獅子保存会

・羽津地区:中北條獅子連中、中南條獅子連中

・日永地区:日永八幡獅子保存会

・塩浜地区:御薗町一丁目獅子愛好会

・神前地区:高角町獅子舞保存会

・桜地区:椿岸神社獅子舞保存会

・三重地区:小杉獅子保存会、東坂部町獅子舞保存会、御館獅子舞保存会

・大矢知地区:立阪神社獅子保存会

・河原田地区:北河原田町獅子舞保存会

・海蔵地区:西阿倉川獅子舞保存会

・一般社団法人伊勢大神楽講社(記念の舞)

四日市の獅子舞

今回特別に「四日市の獅子舞」をご紹介いたします!今年のパンフレットや、会場内の展示パネルにおいても獅子舞をご紹介していますが、このページでは、より詳細にご紹介します!

大四日市まつりへは出演しない団体もありますが、これを機会に地元のお祭りに行ってみてはいかがでしょうか!?

※本市の獅子舞をすべてご紹介しているものではございません。本市にはこの他にも多くの獅子舞が受け継がれていますので、お住まいの地区などでも探してみましょう♪

四日市は「獅子舞のふるさと」と言われていた!?詳しくはこちら

中部地区

◀新正町獅子舞保存会

古くは赤堀村の氏神八坂神社に奉納されていた箕田の獅子舞。樋之口は雌、新正は雄と伝わり雌に比べて勇猛な舞が特徴。新正町が常磐地区から浜田地区に編入されたことから、戦後は諏訪神社の祭礼・四日市祭に新正町のネリとして奉納されていた。2001年を最後に途絶えたが、2016年に復活。現在に至る。現在は伝統の獅子舞を受け継いでいこうという団員は少なくなり町内で行われる夏の納涼祭で獅子舞を披露している。

浜田舞獅子保存会▶

諏訪神社の祭礼の四日市祭ではかつて“おおやま”と呼ばれる巨大山車4輌の上で獅子が舞った。浜田舞獅子は浜田大山車で舞った箕田流の獅子舞で獅子の横に付く口取りの冠が雅楽風、大きな楽太鼓を用いるなど、市内の他の獅子舞と異なるのも特徴。(市指定無形民俗文化財)

【活動日】大四日市まつり-8月第1日曜とその前日

諏訪神社例大祭-10月第1日曜日とその前日

【場所】諏訪神社およびその周辺

◀南浜田舞獅子保存会

諏訪神社の祭礼「四日市祭」で奉納された獅子舞の一つ。4輌あった巨大な山車の一つ「浜田大山車(おおやま)」(戦災で焼失)の上と氏子戸前などで家内安全・商売繁盛を願って舞われた。祭当日は各地域を練り歩き、諏訪神社での花納め神事の後、各ネリに先立ち奉納される。(市指定無形民俗文化財)

【活動日】大四日市まつり-8月第1日曜とその前日

諏訪神社例大祭-10月第1日曜日とその前日

【場所】旧東海道を中心に南浜田町全域・諏訪神社およびその周辺

富田地区

南町自治会▶

20年ほど前より、子供減少のため獅子舞は中止されました。以前を知る先輩も多くは鬼籍に入られてしまい、詳細はわからなくなりました。現在、獅子頭のみ保存されています。

【本祭】七月の第二日曜日

【場所】山の神神社

羽津地区

◀中北條獅子連中

羽津地区では、三団体の獅子舞が伝承されており、その中でも中北條獅子連中は、鈴鹿市箕田の久々志弥神社に伝わる箕田流を継承している。毎年、羽津大宮町の志氐神社にて 夏祭り(7月)と例大祭(10月)で舞いを奉納しており、現在の獅子頭は1886年に新調された。 いつ始まったかは不明だが今も大切に受け継いでいる。

【本祭】7月17日直前の土曜日、10月17日直前

の土曜日と日曜日(奉納は日曜日)

【場所】志氐神社

中南條獅子連中▶

鈴鹿の箕田流の流れを汲み、厄除けと家内安全を祈願するものである。どのような経緯で始まったかの記録はないが、獅子箱蓋裏書に明治の記載がある事からその頃と思われる。例年、志氐神社例祭(夏・秋)において舞を奉納している。また、秋祭は地区内各所で舞を披露している。舞の特徴は、速い拍子で元気な舞となっている。

【本祭】7月17日直前の土曜日、10月17日直前の土曜日と日曜日(奉納は日曜日)

【場所】志氐神社

常磐地区

◀ときわ一丁目自治会

樋之口と新正の獅子頭は両方とも同じ箕田流であり、樋之口は雌獅子、新正は雄獅子と伝わっている。

樋之口と新正は八阪神社の氏子であったことから、神社の祭礼では獅子舞が奉納されてきたが、いつまで続けられてきたかは不明である。

赤堀の「三軒家」と呼ばれていた樋之口に、獅子頭、太鼓など獅子舞に関わる道具が保存されている。

木箱のふたの裏には、「明治十八年 乙酉九月十七日 三重郡赤堀村 樋之口」と記載されている。 明治十八年とは今から139年前に作られたと思われる獅子舞の道具である。

※「樋之口」は現在の「ときわ一丁目」です

日永地区

日永八幡獅子保存会▶

安永年間(1777)6月に日永の追分の鳥居が創建され、その時に日永八幡獅子舞が奉納されており、その頃から山車の車の上で舞っていたと言い伝えられている。平成28年(2016)10月30日にその鳥居の建て替え竣工式の時も、日永八幡獅子舞が奉納された。

【本祭】10月スポーツの日とその前日の2日間

【場所】大宮神明社

四郷地区

◀東日野町獅子舞保存会

その始まりは今より約300年前に氏子安全、魔性退散、五穀豊穣を祈念して行われたと伝えられている。舞の作法は箕田流の雌獅子。口取りは鶏頭冠に天狗面の形で猿田彦の姿を表す。お頭と後舞の動きに“静”“動”があり、それに合わせて笛の音色と太鼓にも強弱や早い遅いがある。また舞と舞の間にはやさしい影の笛の音があり、その音色が美しいのが特徴。

【本祭】3月春分の日・10月秋分の日

【場所】東日野町氏神 神明神社

塩浜地区

御薗町⼀丁⽬獅⼦愛好会▶

御薗町の獅子舞は、今から約120年前(明治40年頃)に鈴鹿市山本町に習いに行ったのが始まりと言われている。30年以上途絶えていた獅子舞が、町内の人の協力のもと10年前に復活。メンバーの高齢化や継承者不足等、問題はあるが、地域の皆さんに楽しんでもらえる様、頑張っている。

【本祭】10月第一土日

【場所】御薗神社・御薗町内

◀川合町獅⼦愛好会

塩浜川合町の獅子舞は、江戸末期から始まり、現在に至っております。

箕田流の流れを汲む舞であり、会員な30名で行っています。

地元御薗神社の祭り(10月第一土日)に無病息災、豊作を願う行事として奉納しています。

舞の種類は、「だんちの舞」「こっこの舞」「舞出しの舞」「置き扇の舞」「くわえ扇の舞」「須磨扇の舞」「別れ扇の舞」。

馳出町獅⼦舞▶

馳出町の獅子舞がいつ頃から始まったか詳細は不明ですが、保存されている獅子頭木箱の内、1つには、明治37年新調と記されています。昭和30年代までは、獅子舞奉納を春秋2回行っていましたが、その後、徐々に、笛や太鼓の楽人が育たず、平成2年ついに獅子舞行事を中止しました。現在は、海山道の現氏神(洲崎濱宮神明社)の秋の大祭時に、町内の集会所に獅子頭が飾られています。

神前地区

◀⾼⾓町獅⼦舞保存会

高角町神前神社で秋期例祭に奉納されている全国でも珍しい親子二頭ずつの番いによる舞が特徴。 戦後途絶えたが、貴重な獅子頭があるならと、昭和54年に復活。 初段、四方掛り、起こし舞い(眠っている雌を雄が覚ます)、扇の舞(口取の扇を欲しがる舞) 2頭の親獅子による壮大な舞と、2頭の子獅子が演舞場を噛んで廻る華やかな舞が特徴。

【本祭】10月 高角町神前神社 秋季大祭

【場所】高角神前神社、高角町内依頼家庭

寺方町獅子舞保存会▶

明治の初期に当時の寺方で干害のため田が干しあがり、稲がとれなくなり、旱魃(かんばつ)に悩まされた村人が椿神社より獅子舞をよび雨ごいを行いました。その後四年に一度(うるう年)、椿神社より獅子舞が来るようになったと伝えられています。寺方においては、天皇御大典を記念して、椿神社にて引継ぎ、終戦後その当時の青年団によって復活された。

【本祭】10月上旬

【場所】若宮神社

桜地区

◀椿岸神社獅子舞保存会

四日市市桜地区・椿岸神社の獅子舞は神社創建の天平年間からと語り継がれる。鈴鹿市の椿大神社と姉妹獅子とされ、猿田彦大神役の小学生「口取り役」と天宇受売命役の成人「お頭役」、小学生「後舞役」が安寧と豊作を願い舞う。秋季例大祭では14舞奉納され、「鳥差しの舞」「花の舞」が見どころ。(市指定無形民俗文化財)

【本祭】10月第二日曜日

【場所】午前-桜地区各所・午後-椿岸神社境内

三重地区

小杉獅子保存会▶

小杉神社の獅子舞は、明治のころ五穀豊穣を願って獅子舞を奉納したと言われている。舞法は鈴鹿市の久々志弥神社に伝わる箕田流に属し、演目は「だんち・飛びさか・舞いだし・置き扇・星扇・すみ扇・花の舞の7種があり、花の舞では獅子が鞠を咥えて放り投げて取るという技法を行う。明治のころから行われていた小杉の獅子舞も昭和40年ごろに一度休止したが、昭和51年に保存会を発足させ復活。本祭は毎年10月(おおよそスポーツの日前の土日)で行われており、昼には町内を一軒ずつ回る「門舞」を、夜には小杉神社で本舞を舞う「夜宮」を実施している。

【本祭】10月

【場所】小杉神社、小杉町内

◀東坂部町獅子舞保存会

東坂部町獅子舞は、自治会を母体とする保存会と、小学生から高齢者まで幅広い年齢層の地域住民50名の技能部会員によって活発な活動を続けている。箕田流の流れを汲む130年余の歴史を持ち、毎年10月上旬に行われる地域の秋祭りのほか、地域の文化祭等での演舞を通じて、地域の絆や文化の醸成に貢献している。

【本祭】10月上旬の三連休(令和7年度は10/12(日))

【場所】刑部神社、東坂部町会所を含む町内一帯

御館獅子舞保存会▶

遠く天武天皇の頃、江田神社に獅子頭人面が奉納されたのが始まり。太平の世に民間庶民は、獅子舞神楽により、平安を喜び楽しんだと伝えられる。また椿大神社の獅子と同じ形式をとっており、椿大神社獅子舞と分かれて伝えられたといわれている。(市指定無形民俗文化財)

【本祭】10月第2土日

【場所】1日目:西坂部地区(御館・川向・山の平)

2日目:御館

◀⼭之⼀⾊町獅⼦舞保存会

山之一色町に鎮座する村社遠保(とほ)神社に伝わる獅子舞神事は、鈴鹿市の椿大神社に起源を持つ獅子舞神事で、鈴鹿市下箕田町の久久志彌(くくしみ)神社の獅子舞神事(箕田流)が150年前に伝承されたものと思われます。 久久志彌(くくしみ)神社の獅子舞の一行が4年に一度の閏年(東坂部町の伝承によると3年に一度)に東海道沿いの村落を巡り、獅子舞神楽で祈祷したと言われている。

近年は、地区文化祭、地区企業夏祭り、郷土が誇る芸能大会、バイパス開通式、県外京都五社での奉納等獅子舞の機会を得、伝統芸能の披露をしている。

【本祭】10月14・15日(現在は体育の日をはさむ3連休)【場所】遠保神社境内など

県地区

北野町獅子舞保存会▶

現在の北野町の獅子舞は、椿大神社(鈴鹿市)山本流の獅子舞を習ったものとされ、課内安全や家業繁盛、五穀豊穣を祈って毎年10月の北野天満宮跡地並びに県神社社頭で行われてきました。

演目には初段の舞、起こし舞、扇の舞、後起こしの舞、御湯立の神事、小獅子の舞、花の舞の7種類が伝承されています。その起源は明確ではありませんが、獅子神御祈祷として天満神社にて行われてきたとされますが、同社は明治32年に北野天満社と改称され、大正6年5月に県神社に合祀されました。合祀されるまでは毎年2月25日を祭日としていたとされます。現在、休止中です。

八郷地区

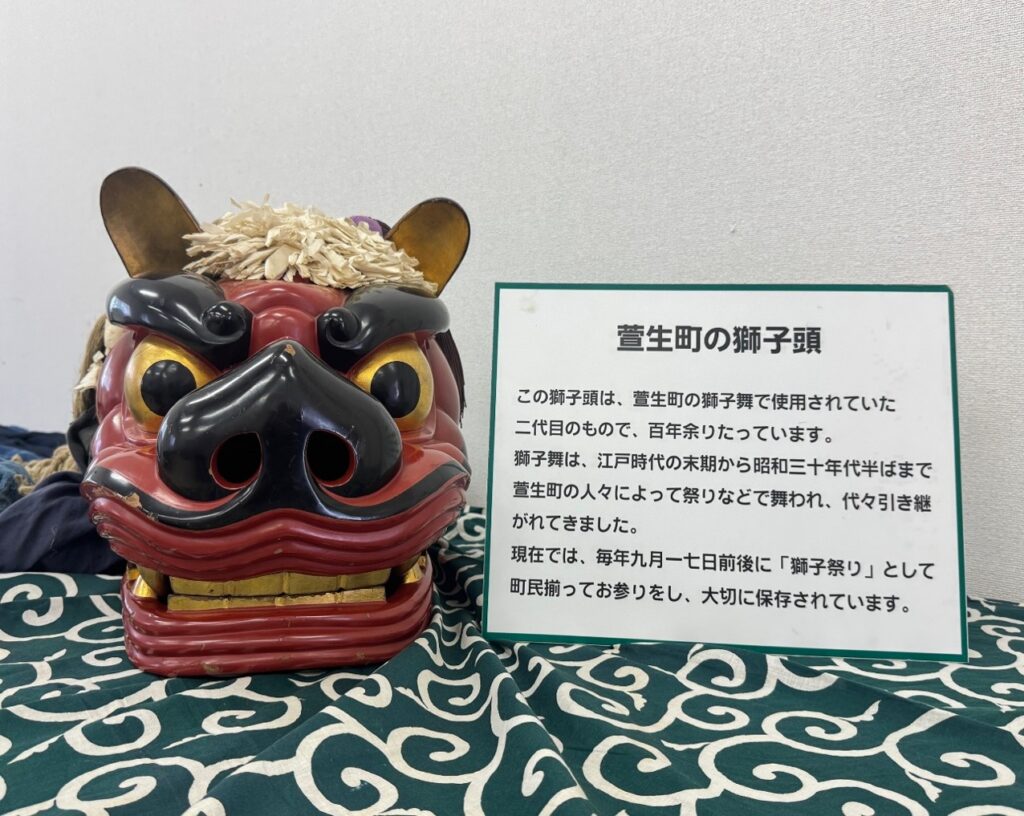

◀萱生町獅子舞

獅子頭の写真は、萱生町の獅子舞で使用されていました二代目のもので、百年余り経過しています。

獅子舞は、江戸時代末期から昭和三十年代半ばまで、萱生町の人々によって祭りなどで舞われ、代々引き継がれてきました。

しかしながら、その後は後継者不足によって舞われることが無く、現在に至っております。 昨今は、毎年九月十七日前後に、「獅子祭り」と称して神主をお招きし、お祓い頂き町民揃ってお参りをし、町の宝として大切に保存しております。

大矢知地区

立阪神社獅子保存会▶

弘化元年(1844)に垂坂と他の麹組合間に商権の争いがあり、商権が確定したのを祝って鈴鹿の箕田の流れを汲む獅子舞を奉納したことに起源するという。現在は毎年立阪神社10月の大祭(神嘗祭)で奉納の舞と氏子各家への「皆ならし」、また新築・結婚・出産などの慶事のお宅へ赴き「本舞い」をおこなう。(市指定無形民俗文化財)

【本祭】10月第2土日(今年は10月11日12日)

【場所】垂坂町地内

河原田地区

◀北河原田獅子舞保存会

北河原田獅子舞保存会は、今から150年ほど前から始まったとされ 、舞は鈴鹿の箕田流で、五穀豊穣や疫病を追い払う意味が込められいる。 舞の構成は、段長・眠り・舞出し・置扇・干扇・隅扇で、獅子頭は成人男性、後舞と口取りは地元の男子小学生が行う。

【本祭】10月の祝日の前の土日

【場所】河原田神社

保々地区

市場町獅子舞保存会▶

室町時代に保々西城主朝倉備前守が武運長久を祈り、大般若経の転読と五穀豊穣祈願の獅子舞を奉納したことに始まるという。現在の舞は、明治初期に山之一色村(現山之一色町)から習ったと伝えられる箕田流に属し、10月の殖栗神社祭礼に奉納される。(市指定無形民俗文化財)

海蔵地区

◀西阿倉川獅子舞保存会

古い獅子頭に「安政2年(1855)」と記されていることから、当時から西阿倉川字北山にある御厨飽良河神社に獅子舞を奉納していたと考えられている。現在使用している獅子頭は明治21年(1888)製で、装飾に「左三つ巴」という特徴的な紋が入っており、その希少性から歴史的価値を伝える貴重な文化財となっている。流派は箕田流の流れを汲み、獅子、口取り、笛、太で構成され、舞を演じる。

【本祭】秋の大祭10月第三日曜日

【場所】御厨飽良河神社